La música no solo se escucha: también se piensa, se investiga y se narra. Cada tanto aparecen libros que expanden ese territorio, ya sea siguiendo a un artista en una travesía improbable, revisando los pliegues de un género, recuperando historias poco contadas o explorando cómo la música atraviesa vidas y oficios. En esta selección reunimos cuatro títulos recientes que ofrecen nuevas puertas de entrada al universo sonoro y que invitan a descubrir un costado distinto de lo que entendemos por escuchar música.

La música no solo se escucha: también se piensa, se investiga y se narra. Cada tanto aparecen libros que expanden ese territorio, ya sea siguiendo a un artista en una travesía improbable, revisando los pliegues de un género, recuperando historias poco contadas o explorando cómo la música atraviesa vidas y oficios. En esta selección reunimos cuatro títulos recientes que ofrecen nuevas puertas de entrada al universo sonoro y que invitan a descubrir un costado distinto de lo que entendemos por escuchar música.

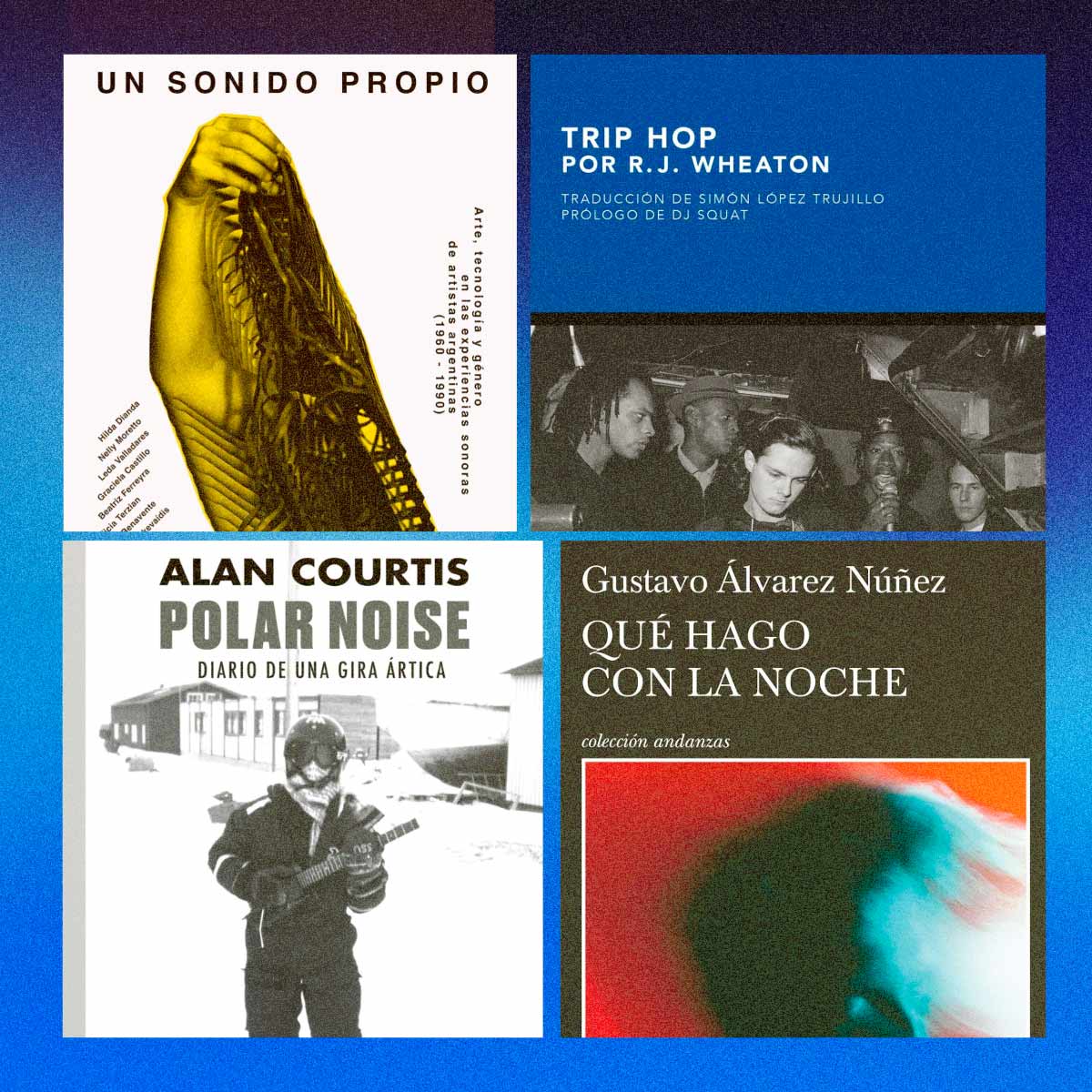

Polar Noise. Diario de una gira ártica, de Alan Courtis

Mansalva

La gira de Alan Courtis por el Ártico ya se había convertido en parte del lore del artista argentino y ahora por fin llega en forma de diario de viaje. Guitarrista explorador del ruido e integrante de la mítica banda Reynols, Courtis lleva más de treinta años moviéndose por el mundo en busca de situaciones y espacios en los que el sonido se comporta de formas impredecibles. En 2009 recibió una invitación singular: tocar en Longyearbyen y Pyramiden, dos asentamientos noruegos en las islas Svalbard, en pleno océano Ártico. En ese paisaje se encontró con las huellas de su pasado soviético, recuerdos de la ocupación rusa durante la Guerra Fría, y una serie de dificultades que convirtieron la travesía en una hazaña épica comparable a Ulises navegando hacia al inframundo.

Courtis elige la forma del diario para narrar esa experiencia: entradas escritas casi hora a hora, acompañadas por algunas fotografías (bien merecedoras de una publicación completa), que funcionan como testigos mudos de un territorio vasto y lejano. Polar Noise es el libro sobre una gira, pero la música queda en un segundo plano frente a la sensación de estar en los márgenes del planeta, en los extremos de la civilización: un espacio liminal donde el frío parece haber detenido el tiempo. “En latitudes con estas temperaturas, la música pasa a transformarse en otra cosa”, escribe en una entrada antes de iniciar la gira. Ese es, quizá, el centro del libro y el motor de búsqueda de Courtis como artista: avanzar hacia los bordes de lo conocido y volver transformado, comprobando que toda frontera es también un umbral propio. – Eric Olsen

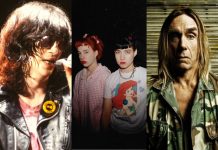

Trip hop, de R.J. Wheaton

Club de fans

La disquería y editorial chilena Club de Fans publicó en castellano Trip Hop, de R. J. Wheaton, un título que forma parte de la serie Géneros derivada de la reconocida colección de crítica musical 33 1/3. En el libro, Wheaton repasa los antecedentes que llevaron a la explosión del trip hop a comienzos de los noventa —una etiqueta que desde su nacimiento despertó cierta resistencia— y sigue su recorrido hasta el inevitable ocaso a principios del nuevo milenio. Aunque dedica espacio a discos fundamentales como Maxinquaye de Tricky, Endtroducing… de DJ Shadow, Blue Lines de Massive Attack y Dummy de Portishead (álbum al que ya le había dedicado su propio 33 1/3), Trip Hop no se centra en un análisis exhaustivo de cada obra. Más bien busca, como aclara el autor en la introducción, “complejizar el panorama de lo que suele entenderse como trip hop”. En ese sentido, reconstruye una especie de diáspora cultural: desde Malcolm McLaren y los soundsystems jamaiquinos en Inglaterra hasta el llamado lovers hip hop, sin dejar de señalar cómo el género permeó más adelante en artistas como Moby, Unkle, FKA twigs e incluso en fenómenos recientes como la flamante graduada lo-fi hip hop girl.

Uno de los puntos más interesantes del libro es la hipótesis sobre la muerte del trip hop, vinculada a procesos sociológicos y urbanísticos. Según Wheaton, la gentrificación de los barrios donde la escena se había gestado encareció los alquileres y atrajo a sectores más acomodados, lo que derivó en el cierre de clubes y salas por falta de recursos y por las quejas vecinales. El trip hop se quedó sin su comunidad, es decir sin su fuerza creativa, a manos de la gentrificación. – Rodrigo Piedra

Un sonido propio. Arte, tecnología y género en las experiencias sonoras de artistas argentinas (1960-1990), de Gabriela De Mola, Belén Alfaro y Alma Laprida

Dobra Robota Editora

La novedad de la editorial Dobra Robota, que lleva ya un valioso catálogo de libros dedicados a la escucha, es resultado de una extensa investigación sobre mujeres argentinas que exploraron la electrónica y la electroacústica en un período poco documentado. Las coordinadoras Gabriela De Mola, Belén Alfaro y Alma Laprida se propusieron rescatar la vida y obra de trece artistas —de Hilda Dianda y Leda Valladares a Elsa Justel o Beatriz Ferreyra—, evitando reducirlas a la etiqueta de “pioneras”. Después de todo, su mérito no está en haber sido precursoras, sino en haberse atrevido a experimentar con el sonido más allá de lo conocido o incluso aceptado en su entorno.

Un sonido propio reúne textos biográficos más académicos y otros que permiten asomarse a las motivaciones, influencias y búsquedas sensibles de estas artistas, como la gran entrevista a la ilustre creadora de collages sonoros Beatriz Ferreyra por Alan Courtis, el intento de Macarena Aguilar Tau por rastrear la misteriosa y silenciosa figura de Regina Benavente, o la revalorización de la poesía visual y grabaciones de campo de Elena Lucca.

Presentadas de manera cronológica, estas artistas trazan también un recorrido por el arte argentino que dialoga con los primeros laboratorios y estudios de experimentación sonora, se cruza con momentos de intensa agitación social y cultural —del Mayo francés y el Cordobazo a las sucesivas dictaduras argentinas— y comparte inquietudes con la vanguardia del Di Tella. El volumen se completa con un necesario archivo sonoro que devuelve a estas creadoras al lugar que siempre ocuparon: el de quienes se animan a imaginar otros modos de hacerse oír. – Eric Olsen

Qué hago con la noche, de Gustavo Álvarez Núñez

Tusquets Editores

Este no es un libro sobre música, aunque está inevitablemente atravesado por ella. Más bien, por los encantos y desencantos de quienes trabajan día a día, de manera silenciosa, en su industria. El protagonista de Qué hago con la noche, la primera novela de Gustavo Álvarez Núñez, es Gervasio Meschengieser. Agente de prensa que alguna vez trabajó —y se codeó— con titanes internacionales del rock, ahora, al borde de cumplir sesenta, atraviesa un estado de crisis permanente. Con una estructura narrativa en forma de rounds, va desandando las batallas de una separación y los embates de la salud, hasta desembocar en un final luminoso, sostenido por la curiosidad y esa intacta capacidad de dejarse asombrar, incluso en medio del desgaste.

Pero la música aparece más allá de lo que alguna vez fue su oficio: se filtra como una constelación de recomendaciones guiada por el pulso periodístico incansable de Álvarez Núñez —o GAN, como también se lo conoce—. Editor musical de la edición local de Los Inrockuptibles, colaborador en La Agenda y ElDiarioAr —donde mantiene una columna quincenal sobre periodistas musicales—, y conductor radial, GAN también supo vivir la experiencia de ser músico al frente de la banda de rock Spleen. Ese recorrido, inevitablemente, se cuela en las páginas de Qué hago con la noche: de Mark Hollis a Alaska, y de Yoko Ono a Brian Eno, son varios los nombres que van dejando su huella en la narración. – Rodrigo Piedra