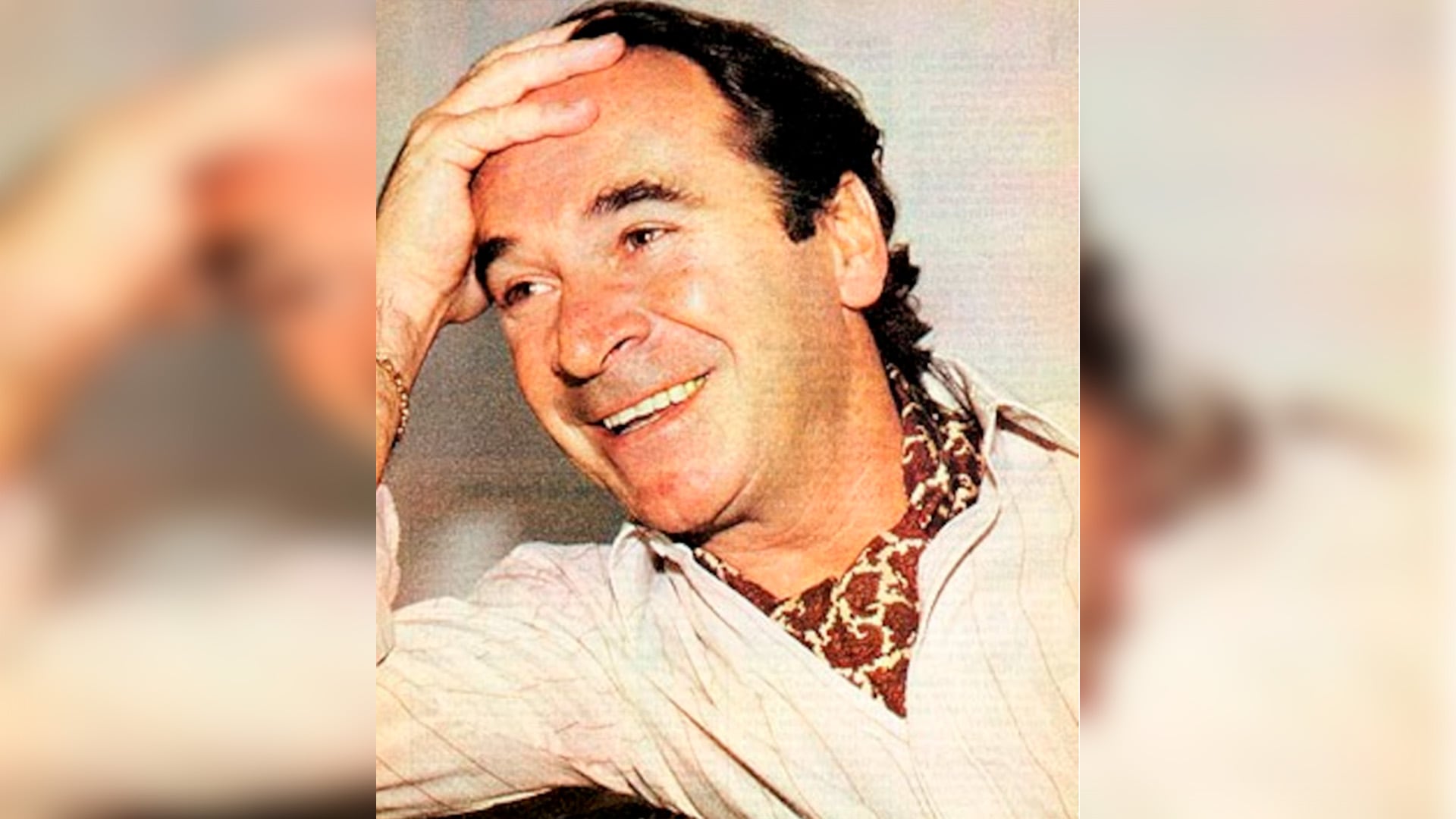

El país entero lo lloró. Cuando Juan Carlos Altavista murió el 20 de julio de 1989, a los 60 años, no se fue solo un actor querido: Argentina despidió a alguien que era parte de la familia. Al hombre de mirada transparente, capaz de hacer reír con un simple gesto y de conmover cuando sus ojos verdosos se volvían vidriosos.

Le dio vida a Minguito Tinguitella, un hijo de inmigrantes, bonachón, inocente y entrañable, vestido con ropas que le quedaban algo chica, sombrero, bufanda y pantuflas cuadrillé: no era un simple vestuario. Eran las prendas del padre de Altavista que, a modo de homenaje, vestía. Y Minguito iba por la vida con una ternura inusual, dejando enseñanzas simples que calaban hondo. Ese personaje se convirtió, entre las décadas del 60 y el 80, en una figura familiar adoptada por los hogares argentinos.

Fue tan profunda la marca que dejó que a Altavista le resultó difícil despegarse de él. Aunque fue un actor versátil, con trayectoria en cine, teatro y televisión, su vínculo con el público estuvo siempre atravesado por esa figura popular que también protagonizó películas con otro grande, Juan Carlos Calabró. Detrás de la comedia, sin embargo, estaba el hombre prolijo, enamorado de su esposa —el gran amor de su vida—, sus tres hijos, la disciplina que aprendió en el escenario y llevaba a cuestas una enfermedad que le costó la vida en pleno set de grabación.

Juan Carlos murió vestido de Minguito. Los diarios y canales que anunciaron su muerte coincidieron en una frase que resumía el sentimiento colectivo: “En el Día del Amigo, un amigo se va”, describían la perdida con las palabras del cantautor Alberto Cortez.

El de la mirada buena

Juan Carlos Altavista no necesitaba hablar para conmover: bastaba con su mirada. En sus ojos condensaban una humanidad difícil de fingir. Había en ellos una mezcla de picardía, ternura y melancolía que decía mucho más que cualquier monólogo. Era la mirada de un tipo bueno, de barrio, que pese a la notoriedad que se ganaba con los años no se creía más que nadie, todo lo contrario. Esa cualidad —tan escasa como potente— fue la que convirtió a Altavista en un actor único, capaz de emocionar con una sola expresión.

Nació el 4 de enero de 1929 y creció en un hogar humilde de Floresta, con un padre matricero y una madre ama de casa que luchaba por alimentar a la familia con el poco dinero que ingresaba. Él recordaba con amor su infancia junto a sus hermanos, que cada vez que la madre los llamaba a comer, iban directamente con la cuchara a la olla y luego se saboreaban, aunque solo habían comido unas papas hervidas, pero ellos las disfrutaban.

Ya de chico se mostraba fascinado por la actuación: el cine y el teatro. Mientras sus amiguitos del barrio jugaban a la pelota, él observaba a los adultos y luego los imitaba delante de sus parientes. A veces, hasta daba un show de comedia en su casa. Hacer reír estaba en su alma. Ese don innato lo hizo dejar la escuela en tercer grado luego de que alguien descubriera su talento en la plaza y le aconsejara a su madre llevarlo a probarse al Teatro Infantil Lavardén. Allí, se formó junto a los grandes: Narciso Ibáñez Menta, Francisco Petrone y Luis Sandrini. Fue tanto lo que gustó que pronto lo hicieron parte de unas obras de teatro, cosa que le hizo ganar sus primeras monedas, que llevaba su casa para colaborar con la economía familiar.

Con solo 11 años, Juan Carlos debutó en el cine con la película Melodías de América. Luego llegaron Juvenilia, Cuando en el cielo pasen lista, Corazón y otros 60 títulos más que consolidaron su presencia en la pantalla grande. En paralelo, se destacaba en radioteatros como actor dramático. Pero su vocación no se agotaba en los papeles serios ni en el oficio interpretativo: quería, ante todo, hacer reír. Ese deseo encontró su cauce años más tarde, cuando creó un personaje que quedaría grabado en la memoria popular.

Un día llegó su consagración popular a nivel nacional gracias al personaje que lo superaría en fama, pero nunca en profundidad: Minguito Tinguitella. Con ese personaje, Altavista encontró la síntesis perfecta entre humor, crítica social y ternura. Y siempre con esa mirada honesta, que lo decía todo sin simular nada.

Con ese personaje, protagonizó clásicos del cine nacional junto a otro grande, Juan Carlos Calabró: Mingo y Aníbal, dos pelotazos en contra; Mingo y Aníbal contra los fantasmas; y Mingo y Aníbal en la mansión embrujada aún hace reír. En 1988, se estrenó su ultima película, Tres alegres fugitivos, junto a Carlitos Balá y Tristán.

Minguito: bondad, lunfardo y un símbolo popular

En 1987, un Diego Maradona flamante campeón del mundo tuvo un mano a mano con el mítico personaje de Juan Carlos Altavista y le confesó: “Yo tengo un sueño: ser Minguito”. Con los ojos llorosos y la sonrisa eterna, Minguito miraba cómo el 10 le sacaba la bufanda y el sombrero para ponérselos. Así de grande y querido fue ese personaje sinigual en la televisión argentina.

Creado originalmente para radio, a finales de la década de 1950, consolidado en cine y televisión, Minguito Tinguitella era el estereotipo del porteño, descendiente de inmigrantes italianos que caminaba las calles de Buenos Aires. Con él, Juan Carlos homenajeó a su padre.

“Me puse ropas de mi viejo, su sombrero, su camisa, su saco, su echarpe, un cinto de cuero negro y le agregué zapatillas de paño, más un detalle para mí fundamental: el uso infaltable del escarbadientes”, contó Altavista en una oportunidad para explicar cómo había nacido “el Mingo». Su creador fue el guionista Juan Carlos Chappe y lo pensó como a un hombre que juntaba lo que le resultada útil de la basura. Entonces, no existía la palabra cartonero. Altavista terminó poniéndole su impronta y lo hizo propio.

Hablaba una mezcla de lunfardo y “al revés” —decía “este íspa“, en lugar de “este país”—. Estaba lleno de refranes populares, de errores gramaticales cómicos y verdades filosas. Saludaba con un “¿Que hacé’ tri-tri?“; cuando elogiaba a alguien, decía: ”¡Hay que levantarle un manolito!” y a los amigos, les decía “gomia”… Pero más allá del chiste, Minguito era un retrato del argentino de clase media baja de los años sesenta, el que sobrevivía con dignidad en medio del caos, el que viajaba colgado en el colectivo —porque hubo un tiempo en que la gente que iba a trabajar, tomaba unidades colapsadas que apenas tenía espacio en el primer escalón—.

Aunque se hizo conocido a mediados de los 60, fue en la década de 1950 que Minguito vio la luz: eran los primeros años radiales y Altavista junto a otro actor joven le daban recreaban a dos chicos que vivían en la calle, Hilacha y Solino;ahi surgió el germen del personaje que loo consagró. En ese mismo ciclo conoció a Fidel Pintos, figura clave de Polémica en el bar.

Pero fue en la mesa del bar del legendario sketch Operación Ja-Ja, de Gerardo Sofovich, que el personaje tomó forma definitiva. Ese segmento se transformó luego en un programa autónomo, Polémuica en el bar. Rodeado de los grandes cómicos del espectáculo nacional —Jorge Porcel, Javier Portales, Vicente La Russa, Mario Sánchez, Rolo Puente, Alberto Irízar y Adolfo García Grau, entre otros—, Altavista potenció a Minguito hasta convertirlo en lo que fue.

Minguito tenía cuatro características que lo distinguían: era hincha de Boca Juniors, intransigentemente peronista, descendiente de italianos y trabajador informal. Nunca se había casado y profesaba un amor sublime por su madre, “la viejita”, como la llamaba, y la consideraba una santa. Aunque Minguito no hablaba de su papá, cada vez que Juan Carlos se vestía de Minguito honraba a su fallecido padre.

Pese a que casi siempre lo dejaba a pie, tenía una vieja camioneta Chevrolet de 1928, la Santa Milonguita, que usaba para el cirujeo.

El inesperado final

A mediados de los años 60, Juan Carlos conoció a la actriz española Raquel Álvarez —que formaba parte del elenco de Mirtha Legrand— en los pasillos del viejo Canal 9. Fue amor a primera vista, por eso, buscaba la manera de acercarse a ella y decidió seguirla con timidez hasta el bar del canal, quería hablar con ella. A los seis meses, se casaron. “Mi mujer es lo más lindo que me pasó”, se animó a confesar sobre la compañera con la que tuvo tres hijos: Ana Clara, Juan Gabriel y Maribel.

Raquel lo acompañó también en tiempos difíciles, como cuando la dictadura lo censuró, acusando a Minguito de “deformar” el idioma. Durante esos años, Altavista se mantuvo a flote haciendo radio en Uruguay junto a Riverito y trabajando en el ámbito náutico, hasta que con el regreso de la democracia pudo volver a escena.

Mientras disfrutaba del éxito, Altavista comenzó a padecer una dolencia cardíaca conocida como síndrome de Wolff-Parkinson-White, que le provocaba taquicardias paroxísticas (aceleración con descontrol del ritmo cardíaco), especialmente ante situaciones de alto impacto emocional. Durante 20 años, lidió con ese problema. Pese a eso, nada hacía prever un desenlace inminente.

“Tengo un conducto falso en el corazón, es lo único falso que tengo”, decía con ironía.

En la mañana del 20 de julio de 1989, Altavista se vistió de Minguito y fue a grabar el programa que tanto amaba. Era el Día del Amigo y pensaba celebrarlo con sus “gomías” en la mesa del bar, entre cafés y discusiones de la actualidad argentina. También tenía planeado comenzar los ensayos del sketch La familia, parte del ciclo Vamos Mingo Todavía, que acababa de debutar en Tevedos. Pero ocurrió lo inesperado…

Juan Carlos se descompensó en el canal. Sintió un dolor agudo en el costado izquierdo del pecho. El tiempo mezquino no dio tiempo para esperar una ambulancia: sus hijos lo llevaron al Hospital Garrahan y luego fue derivado al Hospital Argerich. Ya era demasiado tarde. Juan Carlos Altavista murió ese mismo día.

“Siempre hago a Mingo. A veces me preguntan si no cansa. Yo creo que, si lo dosifico y no lo regalo tanto, puede durar”, le confió al periodista José de Zer, conocido por sus informes siguiendo rastros de los OVNIS.

Cuando Minguito se fue el país estuvo de luto. Habían acabo las risas nobles, las miradas picaras. Se había apagado para siempre una de las llamas más lindas que tuvo el espectáculo nacional. “Yo sé que la gente me quiere mucho, lo siento y me emociona”, reconoció. Hoy, a 36 años de su muerte, ese cariño no hizo más que crecer.