La idea venía de algunos años atrás, sin embargo, el 31 de agosto de 1794 se materializaría la fundación de la ciudad, cuando Ramón García de León Pizarro, nacido en la ciudad de Orán, en el norte de África, hoy Argelia, bautizaría a este rincón del norte argentino como San Ramón de la Nueva Orán.

La idea venía de algunos años atrás, sin embargo, el 31 de agosto de 1794 se materializaría la fundación de la ciudad, cuando Ramón García de León Pizarro, nacido en la ciudad de Orán, en el norte de África, hoy Argelia, bautizaría a este rincón del norte argentino como San Ramón de la Nueva Orán.

El nombre elegido para la nueva ciudad responde claramente a la ciudad de origen del español, por un lado, y al mismo tiempo lo entrecruzó con el santo patrono que mayoritariamente tenía aceptación en el norte de África, San Ramón Nonato.

Esta localidad del norte salteño sería la última fundada por los españoles en América, lo cual le dará algunas características especiales, vinculadas a tratos diferentes para con los pueblos originarios, así como su relación con otras ciudades fundadas antes, ya que formaba parte del Camino del Inca.

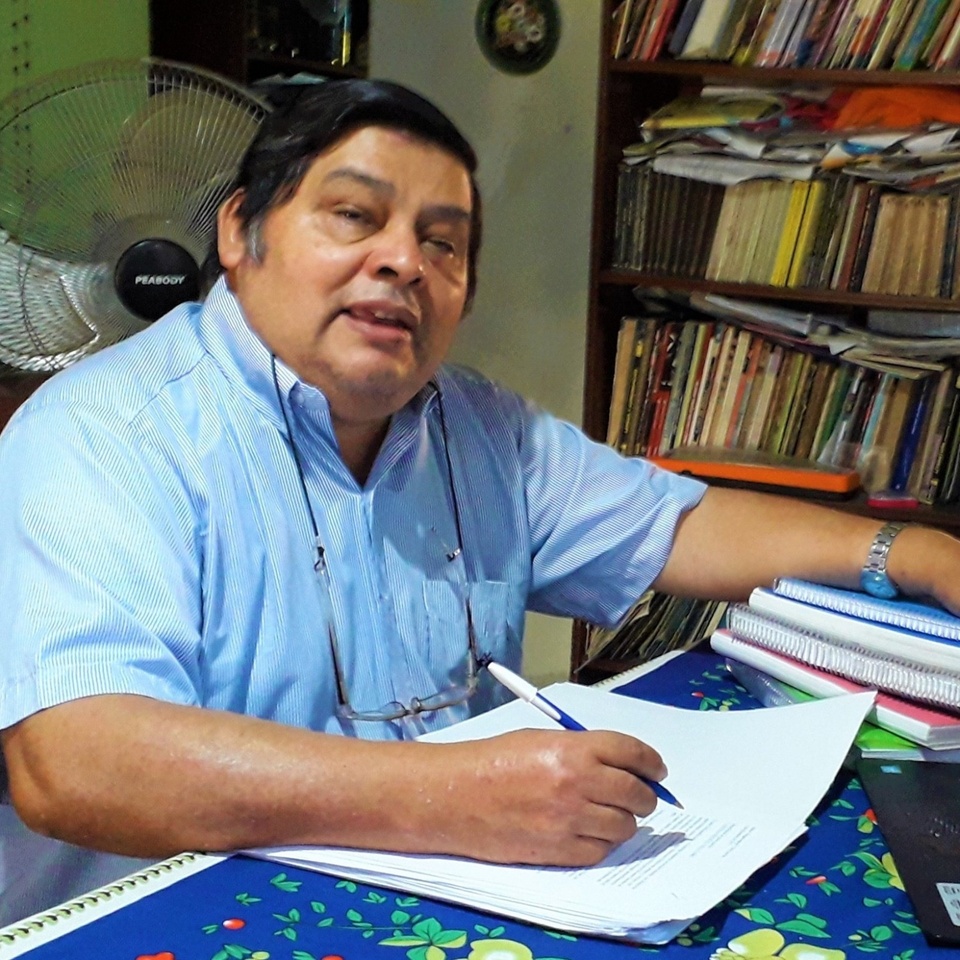

Para la tarea de pensar y analizar la historia de Orán y su idiosincrasia, este intercambio con el reconocido vecino Santos Vergara, profesor en letras recibido en 1985 en la Sede Orán de la Universidad Nacional de Salta.

Pero Santos no solo se dedica a las letras, sino que incursiona en el estudio histórico, es historietista, escultor y gestor cultural, tiene 20 libros escritos y un sello editorial, Ediciones El Trópico, con el que lleva más de 50 libros publicados, siempre impulsando a los autores zonales.

A sus 70 años sigue recorriendo caminos, en ese andar este año fue uno de los representantes salteños en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. “Simplemente diría que me gustan hacer cosas vinculadas con las letras, el arte, e investigar sobre la historia de Orán”, se define Vergara.

Con este preámbulo, simple y contundente, comienza el intercambio que huele a yungas y al río Bermejo.

—¿Qué pasó el 31 de agosto de 1794?

—Ese día se fundó la ciudad de Orán, pero hay que aclarar algo, Orán tiene dos fundaciones. La primera es un acto que lleva a cabo el general Pizarro, que era gobernador de la Intendencia de Salta del Tucumán, que abarcaba Tucumán, Tarija, Jujuy, Salta. El reconoció que antes existía la Misión de Zenta, 15 años antes de la fundación, una Misión que era un centro que organizaron los frailes del convento de Tarija. Allí reunieron a unos 500 aborígenes a los que le enseñaron a cultivar y los adentraron en la fe de cristiana. Y sobre esa base, Pizarro decidió la fundación de Orán a unos 2 kilómetros de distancia de la Misión, con vecinos que convocó, personal que llevó desde Salta y establecieron el lugar exacto allí, donde plantaron una cruz. Ese día era la Virgen del Carmen, por eso la primera Santa Patrona es justamente la Virgen del Carmen, pero luego se inició inmediatamente la construcción de la ciudad. Esa cruz quedó señalada en el centro de la Plaza General Pizarro, que sería plaza histórica; sobre el costado oeste se levantó el cabildo, sobre el lado sur se levantó la capilla y el resto de las casas de los principales vecinos. Entonces con estas nuevas construcciones Pizarro decidió hacer la inauguración formal de la ciudad el 31 de agosto, teniendo como patrono esta vez a San Ramón Nonato. Por eso hablamos de dos fundaciones, en realidad del mismo lugar, por los mismos personajes, la diferencia está en que uno se hizo sobre campo raso y la segunda fue la inauguración ya de la ciudad sobre ese mismo espacio con algunas construcciones, eligiendo como santo patrono a San Ramón Nonato porque es un santo de la zona norte de África que es de donde procedía Pizarro, en Argel.

—El nombre Orán entonces evidentemente viene de otra ciudad que se llama Orán pero en África…

—Orán del África, que es el mismo Orán de la famosa novela La peste de Camus, es donde fue el primer triunfo de San Martín como soldado español, luego se vino a América; de ese lugar procedía Pizarro. Allí se había destacado en las luchas contra los moros, fue trasladado luego a América y acá recorrió con distintos ascensos hasta llegar a ser el gobernador de la provincia de Salta del Tucumán; él nació en Orán del África, por eso bautiza la ciudad como San Ramón de la Nueva Orán.

—Más allá de la fundación, última ciudad fundada por los españoles en tierra americana, ¿Cómo fue el vínculo primario con los originarios del lugar?

—Como decía, primero se fundó la Misión de Zenta, a cargo de frailes, que habían venido de un colegio de propaganda de Tarija y la fundaron por pedido de las propias comunidades, porque las comunidades mantenían guerra entre sí, especialmente los matacos mataguayos, hoy conocidos como wichí, que se enfrentaban a los llamados chiriguanos, que eran un pueblo muy bravío que vivía a orilla del río Bermejo. Fundar esta misión implicaba poder tener una forma de defensa de los matacos mataguayos, además pacificando la zona, por eso de alguna forma permitieron la fundación de la Misión, incluso en las crónicas hablan que toda una caravana de aborígenes que sale a recibir a los padres, a los sacerdotes y autoridades. Cabe aclarar que en aquel tiempo la comunicación entre Orán con el resto del mundo era a través del antiguo Camino del Inca, que es el camino que sale de Orán, pasa por San Andrés, pasa el Abra de Zenta y desemboca en Humahuaca, ese era el camino oficial que se usaba para llegar hasta aquí. Y ese se usó también para la fundación de la Misión, y también 15 años después para la fundación de Orán.

—También ocurría que estos pueblos eran recolectores, pescadores, cazadores, no estaban todavía en la etapa de la agricultura, y los franciscanos abrieron un enorme predio de siembra: se sembraba la caña de azúcar, se plantaron naranjas, hortalizas y muchos que se mudaban de la misión, se perdían nuevamente en el Chaco; los curitas se quejaban un poco porque era el tiempo del verano cuando empezaba a madurar la algarroba, el chañar, pero como también era tiempo de caza, se iban de la misión en busca de todo tipo de alimentos que estaban en el monte. Cuando Pizarro viene también comprueba que costaba dinero a la corona mantener esa misión, porque a la par de la misión había también un Fuerte, el Fuerte de San Andrés, con unos 20 soldados que se turnaban para custodiar ante el peligro de los aborígenes que le pudieron atacar la Misión. Y luego ese mismo cuartel siguió vigente cuando se fundó la ciudad de Orán. Allí, varias veces a lo largo de la historia, los aborígenes intentaron asaltar la ciudad disconformes con algunas cosas. Por ejemplo, una disposición de Antonio Moro Díaz, que era una de las autoridades, donde tenían prohibido los aborígenes que venían desde el Chaco cruzar por sobre la siembra que tenían los oranenses dentro de lo que era el territorio de la ciudad, y habían amenazado de que no crucen por ahí porque según ellos, les robaban los frutos. Entonces decidieron poner una suerte de ley, que los que fueran sorprendidos cruzando este campo debían ser bajados a tiros. Eso ocurrió con dos aborígenes y a raíz del hecho se levantaron varios grupos que habitaban a lo largo del Chaco siguiendo el río Bermejo.

—¿Cree que actualmente sigue habiendo tensión entre los criollos y originarios? ¿Cómo fue la convivencia a través del tiempo?

—Pizarro tuvo de alguna manera una actitud más positiva con los aborígenes porque ya habían pasado más de 300 años de la llamada conquista, por eso fue la última ciudad fundada, entonces el trato era un poco diferente, aunque como comentaba, reaccionaban ante hechos de violencia cuando se iban más allá de los límites que se habían impuesto de ambos lados. Hoy la comunidad de Orán está integrada por distintas procedencias de una enorme diversidad, que de alguna manera, vive pacíficamente. Acá vivieron matacos mataguayos (wichí) cercano aquí, las comunidades toba y la comunidad chiriguana, hoy conocida como ava guaraní, y sobre ese territorio humano se fundó la ciudad. Luego hacia fines del siglo XIX y principios del XX, con la llegada de los inmigrantes que vinieron de Europa, de Medio Oriente, fundaron sus clubes, y esto lo marca la presencia de la Unión Sirio Libanesa, la Sociedad Italiana, el Club Guaraní, el Club Argentino, la Sociedad Española, todas esas instituciones marcan esta presencia múltiple de los inmigrantes, pero también vino gente desde Bolivia, toda la zona del Valle Calchaquí, de la zona de Jujuy y de Abrapampa, que venían a trabajar en la caña de azúcar, eran contratados para trabajar. Muchos volvían a sus lugares de origen y otros iban quedando en la ciudad.

—También cuando el Ingenio San Martín introdujo la mecanización del trabajo en la caña, se fueron despoblando las colonias y los lotes donde albergaban a los aborígenes, entonces los deportaron hacia la ciudad y ocuparon al menos cuatro barrios: barrio Estación, barrio Constituyente, barrio Campochico, barrio Caballito, barrios que se hicieron con la gente que salió de esos lotes, especialmente de la comunidad Ava-Guaraní. Porque los wichí, a medida que terminaba la zafra, en septiembre u octubre, se volvían hacia el Chaco, se iban hacia el Pilcomayo, hacia la zona del Bermejo, no se quedaban, pero los ava guaraní se habían quedado como empleados más permanentes y al ser desocupados se vinieron a vivir en los barrios de Orán. Creo que culturalmente son los que más influencia tienen aquí en el resto de la población.

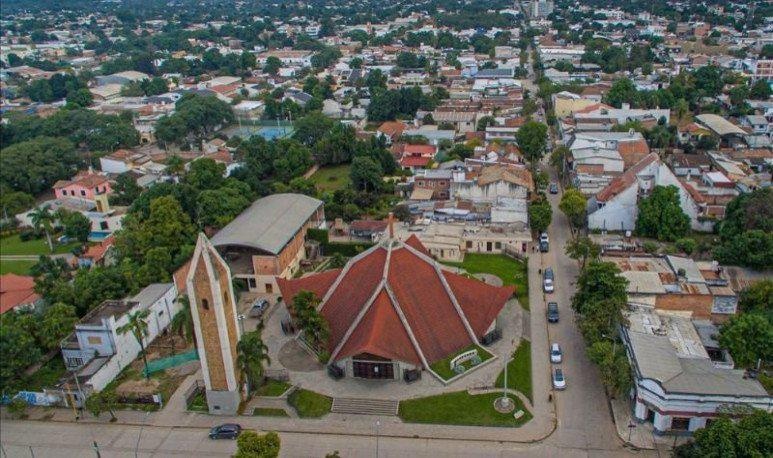

—La iglesia y el cabildo que usted me comentaba al principio, fueron destruidas por un terremoto. Particularmente, la catedral nueva hoy es muy llamativa. ¿Cómo fue ese proceso y que representa ese edificio?

—Las construcciones que se hicieron alrededor de la plaza Pizarro, que es la plaza fundacional, por ejemplo, el Cabildo, duró hasta el año 1855, y luego en el 74 hubo un terremoto muy fuerte que destruyó la iglesia y el Cabildo, y como ya estábamos en la etapa independiente y el Cabildo era una institución que pertenecía al pasado, quedó caduco y se hizo una municipalidad. La arquitectura siguió la forma del Cabildo, es decir, construcción típica de los españoles donde hay galerías en la parte de afuera, en la parte interna, un patio interno, siguiendo la misma estructura.

—Y la catedral nueva ¿a qué responde ese diseño tan particular?

—Cuando fue la inauguración escuché los discursos; por un lado, hay una torre que tiene la forma de obelisco, esa es una torre histórica que se hizo en la primera década del siglo XX. Un curita la decidió construir y por respeto histórico se preservó como acuerdo en el momento, además que se la remodeló con una arquitectura tipo neocolonial y una forma más piramidal. La catedral tiene forma que puede ser interpretada, por un lado, yo que estuve presente en el momento que se explicaba, escuché decir que el arquitecto había respondido al pedido del obispo y que tenía que ser con la forma de un campamento en el desierto donde el hombre se refugió, a eso respondía la forma original, como una carpa plantada en el desierto. Uno al ingresar a la catedral ingresa como en el subsuelo, eso es por los intensos calores que hacen aquí, y tiene cuatro ingresos, una que se ingresa al altar, pero por las otras tres ingresa el público, y cuando los creyentes concurren a misa, están en forma circular. Y hay otra interpretación que suele hacerse un poco más ideológica quizás, y que la iglesia tiene la forma de un casco de un conquistador, esa es la idea, y como arriba la cúpula tiene una cruz, sería el poder de la iglesia y el poder militar de España.

—¿Cómo podría definir usted qué es ser oranense?

—Es difícil pensar en un prototipo de un oranense dada la diversidad, hay capas sobre capas de quienes habitaron acá, y la supervivencia de las culturas todavía con su danza, su comida, sus costumbres. Un oranense es el que baila música tradicional argentina, pero se emociona cuando escucha el ritmo del pim pim. Cuando en algún lugar público o privado se pone el pim pim, una danza ancestral, la gente sale con una alegría muy particular a bailar, entonces aparece esa mezcla. Porque aquí también en la vida cotidiana de Orán se puede comer empanada árabe o kupi, influencia de los muchos árabes, pero también se puede comer una comida típica, tanto de la comunidad kolla, como por ejemplo, una aloja, que es una bebida hecha de algarroba o guarapo; ahí está la mezcla de comidas, de danzas, de vestimentas. Hay dos fiestas grandes donde aparece la cultura y las identidades: por un lado el día de San Ramón, en el desfile se ve pasar a los gauchos por un lado, pero por otro lado la representación de las comunidades kolla de los cerros, las comunidades del Chaco, las comunidades de los barrios mostrando cada uno su indumentaria, sus cosas; y en la noche la procesión, la honra a San Ramón, como la influencia de la iglesia y la espiritualidad de los habitantes.

—Pero en el carnaval, ya en febrero durante un mes, se hace un corso donde está representada también esa presencia diversa; allí pasan los tinkus, conjuntos de saya que indican la influencia boliviana, pasan las comparsas de indios, que de alguna manera representan a las tribus originarias que habitaron la zona. También pasan grupos de pim pim bailando, que representan a los ava-guarani, así sucesivamente, este es el corso donde todos se enmascaran para desenmascarar nuestra procedencia de las comunidades que habitan Orán.

—Y para usted, Santos, ¿qué significa Orán?

—Mucho, mucho, porque yo nací aquí, me crié acá, soy el típico habitante digamos… En mi caso mis padres llegaron desde el sur de Bolivia con el sueño de trabajar en la caña y tener una mejor vida, y finalmente no les fue bien, se quedaron habitando un barrio muy humilde y eso me hizo a mí también dar una mirada particular sobre esto. Yo vivo de una manera asombrado, alegre e ilusionado en un espacio que yo llamo ‘el Trópico’, porque por aquí pasa la línea imaginaria del Trópico, vivo en este paisaje diverso, porque hacia el oeste tengo la montaña y hacia el este la llanura chaqueña, dos paisajes diferentes que también albergan culturas diferentes, culturas del Chaco y culturas andinas. Además, hay una diversidad en cuanto a la selva, la cantidad enorme de plantas, flores, los ríos que son numerosos, todo eso reflejan especies muy diversas, flores diversas, animales diversos y también habitantes de procedencia diversa. Entonces, en esa diversidad, creo que está nuestra identidad. Para mí, es un enorme paraíso.